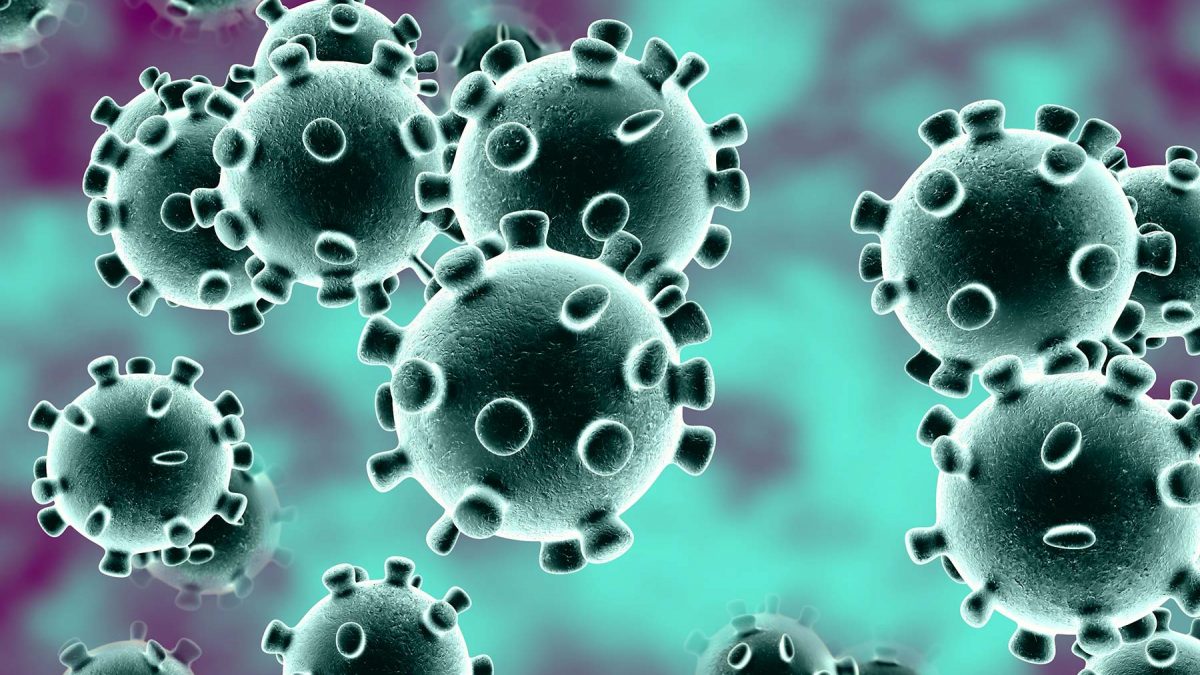

Cosa sono i coronavirus?

I Coronavirus sono virus a Rna a singolo filamento che normalmente circolano negli animali. Alcuni di loro, tuttavia, hanno la capacità di infettare l’essere umano: le infezioni di questo tipo sono meglio conosciute come zoonosi.

Devono il loro nome alla particolare struttura esterna che li circonda: al microscopio elettronico si presentano come una sorta di bulbo frangiato, che ricorda una corona regale.

Il termine “coronavirus” è frutto dell’unione della parola latina “corona”, che in italiano vuol dire “corona” o “alone”,e della parola virus.

Tra i virus a RNA, i coronavirus sono gli agenti virali con il genoma più grande.

Coronavirus più “famosi”

- Alfa coronavirus 229E

- Alfa coronavirus NL63

- Beta coronavirus OC43

- Beta coronavirus HKU1

- SARS coronavirus (SARS Co-V)

- MERS coronavirus (MERS Co-V)

- Novel Coronavirus (SARS Co-V2), quello attuale.

Spesso hanno provocato patologie a carico degli animali, ma alcuni di essi sono passati all’uomo nell’ultimo ventennio.

I coronavirus che si sono imposti alle attenzioni del mondo sono quelli che hanno provocato: l’epidemia di SARS, tra il 2002 e il 2003, l’epidemia di MERS, tra il 2012 e il 2013, e la recente epidemia di SARS-CoV-2, iniziata a fine dicembre 2019.

Ruolo ecologico dei virus

I virus hanno un ruolo ecologico ben definito come ogni cosa presente in natura. Si sviluppano prevalentemente quando la popolazione è troppo abbondante, come effetto densità dipendente. Se la popolazione cresce, aumenta il parassita, portando la popolazione a un decremento.

È perciò il contatto ravvicinato tra le persone che favorisce maggiormente la sua diffusione e tutto ciò al virus conviene! Esso infatti viene definito come parassita endocellulare obbligato, ossia ha bisogno per forza delle cellule per poter vivere.

Dato che è un parassita, come suggerisce il termine, ha bisogno di cellule animali, umane e vegetali per potersi riprodurre; senza di esse soccomberebbe! Ecco perché il virus non sopravvive molto sulle superfici, in media pochi giorni, e se è presente, ha scarse possibilità di contagio.

Infatti il tempo di permanenza di un virus nell’ambiente esterno al di fuori della cellula ospite è molto limitato. ( anche se nel caso del Coronavirus vi sono studi e teorie differenti: ecco il nostro articolo a riguardo )

Leggi anche: Avigan – Un farmaco antivirale in sperimentazione in Italia

Letalità dei coronavirus

La capacità che ha un virus di diffondersi risiede nella sua letalità. L’epidemia di SARS si concluse nel 2003 inoltrato e interessò molti altri Stati dell’Asia (es: Hong Kong, Taiwan, Vietnam e Singapore) e non solo; secondo le stime più attendibili, limitatamente alle regioni Asiatiche, la SARS contagiò più di 8.000 persone, fu responsabile di quasi 800 morti e dimostrò di avere un tasso di letalità del 9,6%.

L’epidemia di MERS ebbe un impatto minore, in termini di numerici, rispetto all’epidemia di SARS (circa 840 contagi e 320 decessi); tuttavia, l’infezione si dimostrò, in percentuale, molto più letale: il tasso di letalità assegnato alle MERS fu di poco oltre il 34%.

Stando al numero di decessi rispetto ai casi di contagio confermati, l’OMS ritiene che il virus della COVID-19 invece abbia un tasso di letalità medio pari al 2,3% (va aumentando con l’età).

Questi tassi di letalità, calcolati in percentuale, indicano la proporzione di decessi per una determinata malattia sul totale di soggetti ammalati in un arco di tempo. Ciò significa fare una proporzione tra il numero dei contagiati e il numero dei morti.

In conclusione più in virus ha un tasso di letalità alto, meno si diffonde, perché soccombe con l’ospite deceduto.

Invece come nel caso SARS Co-V2, meno è letale e maggiormente si diffonde. Infatti una persona che non presenta sintomi può portare dentro di sé il virus e inconsapevolmente essere vettore di contagio, ossia contagiare altre persone.

In realtà è proprio questo lo scopo del virus, diffondersi il più possibile. Parallelamente, essere maggiormente letale per lui è uno svantaggio.