Il premio Nobel per la Fisica 2017 è stato assegnato a due ricercatori americani e a uno tedesco. Ma c’è tanta Italia nella scoperta: senza la nostra ricerca, le onde gravitazionali sarebbero ancora un mistero…

C’è un pezzo d’Italia nel Nobel per la Fisica 2017. La ricerca d’eccellenza del nostro Paese ha infatti permesso l’osservazione delle onde gravitazionali per la prima volta nel 2015. Si tratta di una scoperta rivoluzionaria, attesa da almeno 100 anni, da quando Albert Einstein ne ha ipotizzato la presenza.

Proviamo a capire insieme cosa ha portato alla vittoria del Nobel e come l’Italia abbia dato il suo contributo fondamentale.

Onde gravitazionali: il Nobel 2017

Era già da tempo considerata una scoperta scientifica di prim’ordine, almeno dal febbraio 2016, quando sono state individuate per la prima volta. Mancava solo l’ufficialità. Il Nobel per la Fisica del 2017 va a Kip Thorne, Barry Barish e Rainer Weiss per l’osservazione delle onde gravitazionali. I 3 premiati, statunitensi i primi, tedesco l’ultimo, ma dottore di ricerca negli Stati Uniti da sempre, hanno potuto realizzare la loro scoperta grazie alle collaborazioni internazionali con Ligo e Virgo. E qui c’è anche un pezzo di ricerca italiana (di cui vi parleremo più avanti).

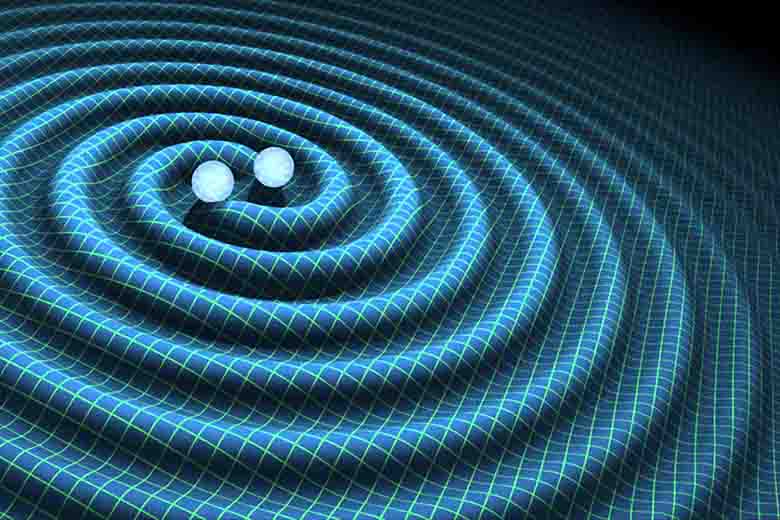

Quella delle onde gravitazionali è una storia lunga un secolo. Era il 1915 quando Albert Einstein presentava all’Accademia prussiana delle scienze la cosiddetta equazione di campo. Nella formula, lo scienziato legava tra loro velocità della luce, forza gravitazionale e geometria dello spazio-tempo. In sostanza, secondo Einstein, la forza gravitazionale è causata dalle masse che sono appoggiate sulla curvatura dello spazio-tempo. Per spiegarlo ai profani, in genere gli esperti usano la metafora del lenzuolo teso: se mettiamo dei pesi appoggiati su un pezzo di stoffa tenuto nei suoi 4 angoli, questo si curva. Così succede anche allo spazio tempo: le grandi masse (pianeti, stelle, buchi neri e così via) “appoggiate” sullo spazio-tempo lo farebbero curvare.

Questi corpi dotati di massa emetterebbero quindi una sorta di radiazione gravitazionale, che si propaga poi come onde: da qui la teoria delle onde gravitazionali. Volendo essere un po’ più precisi, possiamo dire che le grandi masse in accelerazione (le stelle che ruotano) cambiano la struttura dello spazio-tempo nei punti in cui si trovano.

Il problema è: come fare a ‘vedere’ tali onde? Come osservarle? Per rispondere a questa domanda ci sono voluti 100 anni…

Onde gravitazionali: osservate per la prima volta nel 2015

Perché ci è voluto così tanto tempo per rendere possibile la loro osservazione? Due sono stati i problemi principali. Innanzitutto, il fatto che la forza gravitazionale è relativamente molto debole rispetto ad altre forze fondamentali (forza elettromagnetica per esempio, o nucleare). In secondo luogo: se noi esseri umani siamo immersi nello spazio-tempo, come facciamo a vederne le alterazioni?

Ci sono voluti 100 anni per capirlo, ma ce l’abbiamo fatta. Con un dispiegamento di forze globale. Alla scoperta dei 3 ricercatori premiati, infatti, vanno ad aggiungersi Ligo e Virgo, due rilevatori sensibilissimi, il primo americano, il secondo europeo, a cui hanno contribuito 1.500 fisici da tutto il mondo.

Per capirne il funzionamento, torniamo all’esempio del lenzuolo. Mettiamo di disegnare due punti, A e B, sul lenzuolo bianco, corrispondenti a due masse che producono le onde gravitazionali. Piegandosi, a causa della loro massa in accelerazione, il lenzuolo cambia anche la distanza relativa tra A e B. Per registrare le onde, allora, basterebbe misurare la differenza di tale distanza, ma non ci è possibile: il nostro righello è infatti distorto dal fatto che è all’interno dello spazio-tempo.

Per riuscirci, allora, gli scienziati hanno usato la luce, la cui velocità è costante nel vuoto (300mila km/s). Come hanno fatto? Hanno inviato dei raggi di luce lungo due linee disposte a L. I raggi poi vengono fatti riflettere su uno specchio: gli scienziati a questo punto studiano i loro tempi di arrivo. Se i due raggi arrivano in momenti diversi, vuol dire che hanno coperto uno spazio diverso, perché quest’ultimo è stato distorto appunto da un’onda gravitazionale.

E per la prima volta nel settembre 2015, gli scienziati sono riusciti a osservare tale fenomeno. La scoperta è stata annunciata l’11 febbraio 2016.

Onde gravitazionali: il progetto Virgo, orgoglio italiano

Ligo e Virgo sono i nomi assegnati a una serie di progetti basati sulle rilevazioni degli interferometri, rilevatori che misurano le distanze basandosi sulle proprietà di interferenza delle onde luminose. I due strumenti sono stati menzionati durante la cerimonia di premiazione a Stoccolma, perché hanno reso possibile la scoperta.

Ai due progetti hanno collaborato 1.500 fisici da tutto il mondo: almeno 200 sono italiani. In particolare, il rilevatore Virgo è nato dall’idea di un italiano, il fisico Adalberto Giazotto, e del francese Alain Brillet, che ne avevano ipotizzato la costruzione a metà degli anni ‘80. Virgo è stato costruito a Cascina, in provincia di Pisa nel 2000, dall’Infn (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare) e dall’ente francese Cnrs, ed è entrato nell’Osservatorio Gravitazionale Europeo (Ego).

L’interferometro è entrato poi in collaborazione con Ligo, sistema a due ‘antenne’ negli Stati Uniti, nato nel 2004. Ma è stata l’evoluzione di Virgo, denominata Advanced Virgo, ad aver osservato per la prima volta le onde gravitazionali.

In particolare, è stato Marco Drago, 34enne ricercatore padovano, il primo ad aver osservato le onde gravitazionali, il 14 settembre 2015. Un’esperienza storica, che lui ha raccontato così:

«Vi voglio raccontare una storia che è iniziata un miliardo a duecento milioni di anni fa. È la storia d’amore di due buchi neri che per milioni e milioni di anni hanno girato uno attorno all’altro avvicinandosi sempre più fino al momento in cui si sono scontrati formando un singolo buco nero. E da questo incontro si è generata una potentissima onda gravitazionale. Che ha viaggiato nel tempo e nello spazio fino ad arrivare a noi. E noi l’abbiamo vista».

Inutile dirlo, come tanti brillanti ricercatori italiani, oggi Drago vive e lavora all’estero, in Germania.